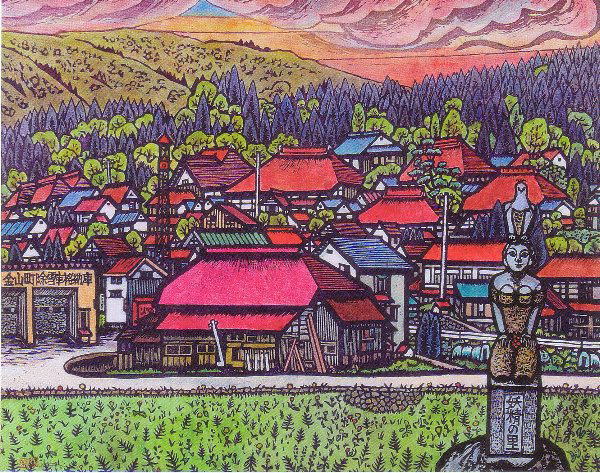

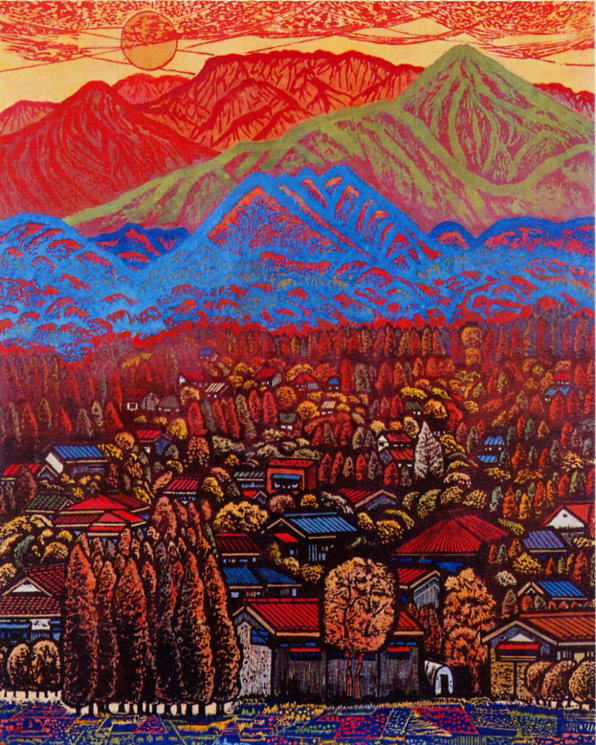

妖 精 の 里

みちのく-ふるさと賛歌

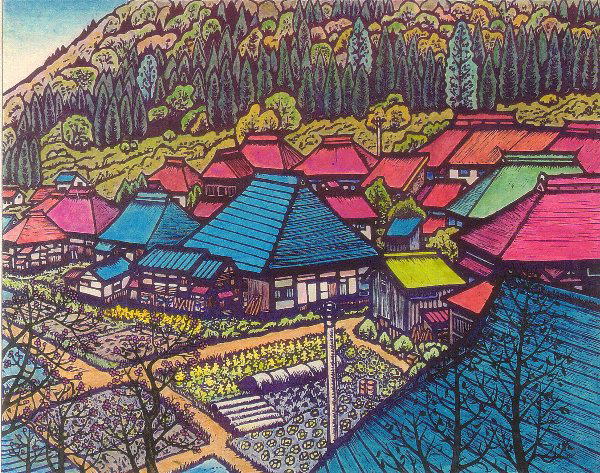

郷 愁 の 里

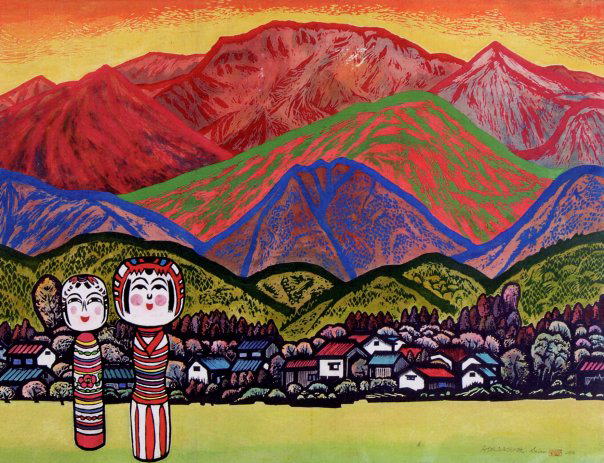

みちのく、ふるさとの秋

清野榮彌

1933年宮城県岩沼生れ

宮城県芸術協会会員

宮城水彩画会会員

日本版画会準会員

受賞歴

宮城水彩画展

河北美術展

国年賀状

版画コンクール

日本版画会会展

宮城芸術祭

秋の川崎町

みちのく賛歌 清野榮彌

こんな表題で書いた文章が「家庭のさち」に合うのだろうか、と思いつつワープロに向かってしまいました。

実はこの表題はここ数か月間、私の頭から離れないテーマであります。音痴な私が歌え上げられるか疑問なのでありますが、そこに住んでいる私です。こつこつやってみます。

仲間と共に、みちのくを旅し、スケッチして歩いたことがこのテーマにこだわる結果になった訳なのであります。

まず、どの県に行ってもどっしりとした山があります。形のよい山を見ると私はわくわくします。岩木山はりんご畑から描いても、黄金の田んぼから描いてもかっこ良いですよね。

同じように思える山は鳥海山、岩手山、磐梯山、蔵王山とたくさんありますね。

牧場の畑の中に腰をおろして描いた岩手山、広びろとした眺めは、忙しさの中にいた自分を癒してくれました。

港の水面に写す姿の美しさで印象深いのは鳥海山でしょう。それに劣らぬ美しさを誇るのは、猪苗代湖に写る会津磐梯山でしょう。

わが宮城県は北の栗駒山、連山で綺麗な蔵王山でしょう。蔵王山は秋と冬の雪の残る残雪が魅力的で、川崎町や蔵王町からの眺めが最高です。

川への挑戦はまだまだですが、最上川や只見川には魅了されますね。いつも感じるのですが、山を越え雪国に入りますと、民家の彩りに心奪われます。赤い屋根、青い屋根、緑、銀と太平洋側に見られぬ集落が川と山の間に点在する様は、私の心を釘付けにしてしまうのであります。

山あいから野へと曲がりくねって流れる風景は、阿武隈川や北上川と描き切れない風景画の世界を醸し出してくれます。

人間の誕生は海から始まったためでしょうか、みちのくの海も、それに面した時に人間らしさを取り戻します。

山や半島の突き出た所にひっそりとたたずむ小さな港や半島は何とも言えない郷愁をさそう。

私には津軽や下北の海が印象深い。物見崎や尻屋崎の灯台や深浦港や小泊の港、黄金崎の不老不死の海辺の露天風呂が瞼によみがえります。

歩けば楽しいのが、食べ物と土地の人との出会いでしょう。

物見崎灯台の近くで食べたウニ丼、ウニの載っていること。イカそうめんや帆たての刺身も、その土地の独特の味付けあるものですね。土地の人に聞くと「あそこに行がいん」と教えてくれます。外れることはないですね。

八甲田山の山中に泊まった湯量の多い萎びた木の風呂での婆さんたちとの混浴、お国言葉に大笑い。「どこからおんなした。」「しんで」(仙台)といった具合。

「このりんご売ってくれないか」と聞いたら、木のりんご箱に一杯。その外たべさせてくれたりんご畑での出会い。人間の暖かさにふれながらのスケッチでした。

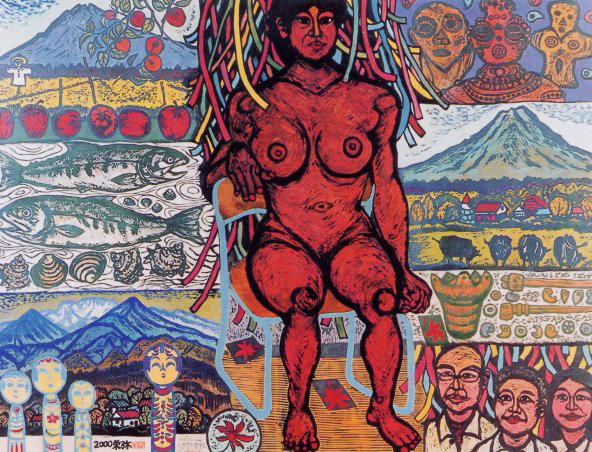

さて、この「みちのく賛歌」80号のキャンバスに取り込もうと悪戦苦闘している私です。

岩木山のりんご、岩手山の牧場、蔵王山にこけし、土偶と壷。七夕の前に美人をはべらしてみちのくの良い所と精一杯格闘しています。出来上がるのはまだまだ先ですが。

みちのくの良さ、一番先に上げたいのは人情でしょう。厳しい気候だからこそ、自然は美しく、耐える根性を生み、独特の風土を培ったのでしょう。実直さ、美人、食の味わい、広めたいと思う反面、そっとしておくのも良いと思うのはだめでしょうか。

このように、みちのくのあるがままの姿から良さや美しさを引き出すように、問題や課題も素直に捕らえ、解決に向かって頑張ろうと思う今日この頃の相談員としての私です。

注:この文章は、氏が行政から委嘱されて家庭児童相談員としてその任に携わっていたときに、その機関誌に発表したものを、了解を得て転載するものです。